В.М. Головнин, портрет из Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, Санкт-Петербург. Фото Владимир Чуйко

В августе 1996 года на священном острове Авадзи, который, по легенде, благодаря богам возник первым в Японском архипелаге, был установлен памятник японо-русской дружбы. Московские скульпторы Юрий Воловиков и Сергей Михеев избрали символом дружбы двух соседних народов фигуры прославленного российского мореплавателя Василия Головнина и японского купца Такадая Кахэя, которого за предприимчивость считают на родине отцом японского капитализма, а кроме того, высоко чтут за активное участие в освоении острова Хоккайдо, за мудрость, великодушие, прозорливость и отвагу. Почти 200 лет назад Такадая Кахэй невольно, а затем и вольно, со всем пылом души, способствовал освобождению Василия Головнина, капитана шлюпа «Диана», и его товарищей из более чем двухлетнего японского плена.

Памятник В.М.Головнину и Такадая Кахей о. Авадзи, Япония. Фото с сайта polit.ru

Географические объекты, названные в честь В.М.Головнина:

Головнина – бухта, о. Кунашир. Название дано решением исполнительного комитета Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся N 1175 от 9 декабря 1952 г.

Головнина – вулкан, о Кунашир. Вулкан ещё именуют кальдерой, потому что вулканического конуса давно уже нет. Самая высокая точка гребня кальдеры – 547 м. над уровнем моря. Внутренний диаметр кальдеры около 4 км., а глубина более 400 м.

Головнина – пролив, отделяет о. Райкоке от о. Матуа. Ширина 16 км. Описан офицерами шлюпа «Диана» под командованием капитан-лейтенанта Петра Рикорда.

Головнино – село на юге острове Кунашир, Южно-Курильского округа. Название дано Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1947 г.

ВАСИЛИЙ ГОЛОВНИН - «ЗА ПРАВЫХ – ПРОВИДЕНИЕ»

«За правых – Провидение» - гласит девиз на гербе старинного дворянского рода Головниных. Василию Михайловичу Головнину – одному из самых известных деятелей в истории российского флота – пришлось не раз за свою трудную жизнь убеждаться в верности родового девиза. Но силу Провидения в каждом из сложных испытаний он подкреплял собственной несгибаемой волей, отвагой, выдержкой, умом и потому выходил победителем из любой ситуации. При этом прославленный мореплаватель-первооткрыватель Василий Головнин проявил себя во многих и самых разных ипостасях: как литератор, этнограф, историк, географ, теоретик и практик военно-морского дела, общественный и государственный деятель. Но, охватывая многое, не оказался дилетантом, завоевав искреннее уважение современников и потомков.

Служба Василия Головнина началась при Екатерине Второй, единственной из российских самодержцев, кто после Петра Первого удостоился поименования Великой. Осуждаемая одними за усиление абсолютизма, другими - за невоздержанность в любовных утехах, она, тем не менее, увлеченно строила и укрепляла государство. При ней Россия утвердилась на Черном море, при ней возводились города, раздвигались границы, вдвое выросла армия. Втрое увеличилось славное и любимое наследие Петра – флот, которому требовалось все большее число грамотных офицеров.

Но Василий Головнин не мечтал о флоте. Уж больно далеки родные рязанские просторы от морских! Да и предки его служили только на суше. По петровскому обычаю Васю Головнина уже шести лет от роду зачислили в гвардейский Преображенский полк. Дворянин растет, служба идет. Настанет срок – добро пожаловать, юноша, в полк! Вряд ли в гвардию, родительские достатки не так велики, но армейская карьера кажется вполне безоблачной. И вдруг, как гром среди ясного неба, грянула непоправимая беда. Василий Головнин и трое его младших братьев осиротели. Скоропостижно и в один год скончались их родители. Безмятежный, счастливый мир детства рухнул в одночасье. А самому старшему из братьев Головниных, Васе, всего-то 9 лет …

Дальние родственники взяли под опеку четверых юных Головниных и родовое их имение Гулынки – старинное большое село на бойком тракте. Но долго содержать всех братьев не смогли или не захотели, и потому, когда Василию еще и двенадцати не было, отвезли его в Санкт-Петербург, определив в Морской кадетский корпус – кузницу кадров Российского флота. Решение родственников стало голосом Провидения – определившим всю дальнейшую жизнь будущего славного мореплавателя Василия Головнина.

После смерти горячо любимых родителей первым испытанием для Василия Головнина стала кадетская жизнь, которая ужасающе отличалась от прежней, домашней.

В одно время с Головниным в Морском корпусе учились носители громких флотских фамилий – Александр Беринг, Илья Чириков и другие. Их деды служили на море еще при Петре Первом, сами они были знакомы друг с другом с детства, их опекали жившие в Санкт-Петербурге родственники и ожидали на флоте многие знакомые. Никто не ждал Василия Головнина, для которого трудности кадетского быта усугублялись сиротством, полным отсутствием знакомых в городе и на флоте. Когда кадеты получали отпуск и отправлялись по домам, Головнин оставался в корпусе, садился за книги великих мореплавателей. Одиночество, то, что могло сломать иного, тем более, в детстве, наоборот, закалило Василия Головнина, заставило научиться самостоятельности в мыслях и поступках, приучило к учебе. И еще одно могло компенсировать все беды сиротства – дружба. И она зародилась в Морском корпусе – дружба двух будущих адмиралов, Василия Михайловича Головнина и Петра Ивановича Рикорда, Петра Жановича, если учитывать настоящее имя его отца, поскольку был Рикорд сыном итальянца, поступившего на российскую службу. Эта дружба продолжалась более 40 лет – до самой кончины первым ушедшего из жизни. Но их большое совместное плавание было тогда еще впереди…

Петропавловская крепость, г. Санкт-Петербург. Фото Владимир Чуйко

Может, и был резон в суровой атмосфере Морского корпуса, потому что готовили кадетов отнюдь не к парадам и мирной жизни? Готовили к войнам, которые не прекращались в Европе и в которых, конечно, участвовала Россия - великая держава. Василию Головнину всего 14 лет, и он получает боевое крещение на борту линейного 66-пушечного корабля под дерзким названием «Не тронь меня» в ожесточенных морских сражениях русско-шведской войны. Юный гардемарин впервые оказался под огнем, впервые увидел кровь и смерть в бою. Но оказался не из робкого десятка и за доблесть был удостоен боевой медали. Как нужно русскому флоту, чтобы побыстрее вырастали отечественные офицеры! А пока русской эскадрой командует датчанин Круз, линкором, на котором ходил в боевой поход Головнин, - англичанин Тревенен. Отважный капитан, умелый, а что если столкнутся на море интересы России и Англии?

Впрочем, война этих держав еще впереди, пока же они союзники, с одинаковой настороженностью присматривающиеся к тому, что происходит в революционной бурлящей Франции. А гардемарин Василий Головнин возвращается в Морской корпус, готовится к последним экзаменам. Блестяще сдает их, оказываясь вторым на курсе, и… Какая обида, какой удар по самолюбию! Его однокурсники надевают офицерские мундиры, а Василию звание мичмана не присваивают. Причина - малолетство: гардемарину еще нет и шестнадцати. Теперь вместо службы на флоте целый год предстоит провести в Морском корпусе, чтобы дождаться вожделенного 17-летия. И чем прикажете заниматься, если учебная программа пройдена?!

Но уже выработавшаяся привычка трудиться, работать над собой замещают обиду от недостижения офицерского звания. Василий Головнин целыми днями штудирует книги по истории, географии, физике, читает классиков и усердно учится английскому и французскому языкам. «Ничто так не нужно морскому офицеру в чужом порте, как знание иностранных языков», - напишет он много позднее, учтя свой многолетний опыт.

И вот настал долгожданный день, когда Адмиралтейская коллегия произвела сержанта Василия Головнина в мичманы. А его уже ждет новая война. Во Франции в тот день, когда Адмиралтейство решало судьбу Головнина, произошло историческое событие – революционный Конвент проголосовал за казнь бывшего короля Франции Людовика XVI. Казни августейшей особы российская императрица Екатерина Вторая стерпеть не могла. Война с Францией стала неизбежной… В 1795 году мичман Василий Головнин отправился в новый боевой поход, из которого вернулся уже лейтенантом, отличившимся при участии в десанте на берег Голландии, захваченной французами.

Голландия, страна знаменитых мореплавателей и вездесущих купцов. И не подозревал тогда Василий Головнин, какую жестокую роль она, хоть и косвенно, сыграет в его собственной жизни совсем на другом конце света, как отразится эгоизм и корыстолюбие голландских негоциантов на отношениях между Россией и Японией! Знать этого тогда никто не мог. И Головнин в том числе. Он просто шел в бой вместе с другими русскими солдатами, матросами и офицерами – против врагов-французов и, может быть, вовсе не думая, что при этом пытается помочь жителям Голландии освободиться от оккупантов.

С тогдашними союзниками-англичанами Головнин уже легко изъяснялся на их родном языке. И это вскоре сыграло немалую роль, когда по повелению нового российского императора Александра Первого производили отбор дюжины самых способных молодых офицеров для прохождения волонтерской службы на британском королевском военном флоте.

Преобладающее мнение тех времен: британский флот – сильнейший, лучший в мире. У российских – собственная гордость, но двенадцати волонтерам трудно не признать, что у англичан есть чему поучиться. Какие имена – Нельсон, Корнваллис, Колингвуд! Под их флагами Василий Головнин за пять лет не только впервые пересек экватор, но и повоевал изрядно. И, несмотря на то, что англичане в военно-морском деле смотрели на представителей иных наций свысока, даже удостоился похвалы легендарного адмирала Горацио Нельсона – будущего героя Трафальгара! «Дрался с необыкновенной отвагой!» - написал отзыв о русском лейтенанте капитан одного из британских боевых кораблей. Головнин был молод, и кровь кипела у него не только в морских баталиях: пребывание в Англии отмечено было даже дуэлью с неким де Мерве. Судьба этого дворянина неизвестна, но, судя по всему, вряд ли исход дуэли был летальным. Ну, а самого Головнина Провидение хранило для иных, более славных дел…

У лейтенанта Василия Головнина не было протекции на флоте. За него говорила только репутация, завоеванная отвагой в бою и усердием в постижении морского дела. «Офицер особенных достоинств, отличающийся и природными способностями, и приобретенными сведениями в морском искусстве, и строгою рачительностью по службе» - такую характеристику дали Головнину в российском Адмиралтействе. Когда в 1806 году лейтенант Головнин вернулся на родину, уже через 20 дней ему дали назначение, о котором мечтает каждый морской офицер. Теперь он – капитан военного корабля, человек, про которого говорят, что на море он – «и бог, и царь, и воинский начальник». Под начало 30-летнего Василия Головнина отдан шлюп «Диана», который должен был отправиться в кругосветное плавание к российским берегам Тихого или, как его тогда именовали, Великого и Восточного океана. Одна из основных целей – доставить грузы в адрес Руссийско - Американской компании, в ёе штаб-квартиру, порт Охотск, вторая цель - «Опись малоизвестных земель, лежащих на Восточном океане и сопредельных российским владениям в восточном крае Азии и на северо-западном берегу Америки».

В том же 1806 году, когда Головнина назначили командиром корабля, из первого российского кругосветного путешествия вернулись шлюпы «Надежда» и «Нева» под командованием старых его знакомцев - Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Не уменьшить их заслуги как первопроходцев, но если «Надежда» и «Нева» были построены в Британии, то «Диана» целиком сотворена российскими корабелами. Об этом хорошо знал Василий Головнин и этим обстоятельством как патриот чрезвычайно гордился. Хоть и перестроен был шлюп из мирного лесовоза, но обладал многими отменными качествами, за исключением, пожалуй, высокой скорости. Но это выяснится позднее. Пока же новоявленному командиру надо проявить и проницательность, умение разбираться в людях, самолично подбирая экипаж «Дианы», и руководить размещением грузов в трюмах «Дианы». Работа только на дилетантский, не морской взгляд простая, а на самом деле наиважнейшая, поскольку небрежность или ошибка в ней может стоить в открытом океане жизни всему экипажу. Капитан «Дианы», как выяснилось потом, в укладке грузов промаха не сделал ни малейшего. А вот в одном из своих офицеров все-таки ошибся, и эта ошибка могла бы ему стоить очень дорого – самой жизни… Но это выяснится еще очень нескоро – более чем через четыре года… И кто бы мог упрекнуть Головнина в этой ошибке – мы нередко ошибаемся в выборе единственного спутника, а тут надо было сходу разобраться в характерах более полусотни человек. Да и испытания такие потом выпали на долю товарищей Василия Михайловича, что железо могло согнуться, а не только человек …

А пока до отхода в плавание Головнину надо во что бы то ни стало успеть закончить еще один важный труд – плод наблюдений и размышлений многих последних лет – свод военных морских сигналов для дневного и ночного времени. Капитана «Дианы» за сей труд император Александр наградил бриллиантовым перстнем и деньгами. Чертовски приятно, но самое главное для Василия Головнина, что этот свод так необходим родному флоту! И потом еще в течение целой четверти века труд лейтенанта Головнина и использовался российскими военными моряками.

Шлюп «Диана», картина из Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, Санкт-Петербург. Фото Владимир Чуйко

25 июля 1807 года шлюп «Диана» под командованием Василия Головнина снялась с якоря. Сильнейшие гром и молния, суровый шторм сопровождали первые часы плавания «Дианы», словно обещая ее экипажу бурные приключения. Но внимать голосу стихий было некогда – и корабль, и моряки боролись с буйством Балтики. Победили, и «Диана» понеслась туда, где ее ожидали новые испытания и громкая слава…

Июль 1807 года, был не лучшим временем для начала путешествия, имевшего промежуточными пунктами своего маршрута владения английской короны. Только что Александр Первый и Наполеон заключили Тильзитский мир, и Англия из недавнего российского союзника должна была превратиться во врага… И всего через неделю после того, как «Диана» покинула английский Портсмут, была объявлена эта неизбежная война. Но Василий Головнин узнал о ней значительно позднее, при самых для него неблагоприятных обстоятельствах.

А пока «Диана» летела на всех парусах и к февралю 1808 года успела пересечь Атлантику и побывала у берегов Южной Америки. Но попытка вслед за Крузенштерном и Лисянским одолеть бурный пролив Дрейка у печально известного своими штормами мыса Горн, к разочарованию Головнина, оказалась безуспешной. Тогда он, решив не рисковать больше кораблем и экипажем, принял новый план: вновь пересечь Атлантику и идти к цели – северо-восточному побережью России - через Индийский океан. На южной оконечности Африки, мысе Доброй Надежды, можно было бы исправить потрепанное стихиями судно, запастись свежей провизией и дать людям отдохнуть. Принимая это решение, капитан Головнин не знал лишь о перемене в отношениях мировых держав. И это стало его невольной ошибкой, задержавшей плавание «Дианы» на целый год…

Мыс Доброй Надежды, Южно-Африканская Республика. Фото Владимир Чуйко

В 6 часов утра 18 апреля 1808 года, преодолев всего за 93 ходовых дня Атлантический океан, экипаж «Дианы» увидел долгожданный берег мыса Доброй Надежды. Мыс выглядел действительно добрым. «Небо над ним было совершенно чисто, и ни на высокой Столовой горе, ни на других ее окружающих ни одного облака не было видно, – описывал свои впечатления Василий Головнин. – Лучи восходящего из-за гор солнца, разливая красноватый цвет в воздухе, изображали, или, лучше сказать, отливали отменно все покаты, крутизны и небольшие возвышенности и неровности, находящиеся на вершинах гор. Столовая гора…редко, я думаю, открывается в таком величественном виде…приходящим мореплавателям». Уже через некоторое время этот величественный вид, столь поэтически описанный Василием Михайловичем, станет русским морякам хуже горькой редьки, противнее надоевших морских сухарей и солонины.

В заливе Фолс-Бей, куда «Диана» зашла из-за глубокого штиля только после томительного трехсуточного ожидания, стояла британская эскадра. С радостью заметил Головнин на шлюпке, отошедшей от борта английского фрегата, знакомое лицо. Под началом капитана Корбета он когда-то служил, будучи волонтером. Старого знакомца не стыдно принять на борту отличного российского шлюпа. Но почему капитан вдруг резко повернул обратно? Что случилось?

Между тем, фрегат Корбета приблизился к «Диане», ее окружили присланные с других кораблей вооруженные баркасы. И вскоре все стало понятно. Война! Недавние сослуживцы стали противниками на море, теперь англичане вправе захватить русский корабль в качестве приза. Правда, у Головнина есть бумага от правительства Великобритании, разрешившего мирное исследовательское плавание «Дианы». Но с поры получения этой бумаги много морской воды утекло, она теперь требует подтверждения. Что ж, говорит вице-адмирал Барти, приз от нас никуда не денется, мы подождем, а вы, капитан Головнин, можете обратиться в наше Адмиралтейство с просьбой подтвердить разрешение.

Южный океан у Кейптауна (бывший Капштадт). Фото Владимир Чуйко

Головнин пишет письмо за письмом, которые отправляются с оказией в Лондон. Месяц за месяцем длится безрезультатное ожидание и фактический плен, хотя и никем не признанный официально. Головнин за это время уже стал настоящим дипломатом. Он разными путями пытается добиться решения участи «Дианы» и ее экипажа, чье положение становится все хуже. Запасы продовольствия на шлюпе тают, уже не выдается офицерам их порцион. Все питаются одинаково: и командиры, и нижние чины – фунт морских сухарей на день да солонина. А на берегу можно купить любую провизию. Но даже продать что-то из груза «Дианы» для приобретения продовольствия Головнину не разрешают. «Диана» может все-таки стать добычей англичан, и они не собираются терять хоть фартинг для себя и для короля. Между тем Головнина принимают в центре Капской колонии Капштадте, будущем Кейптауне, учтиво и уважительно. Его помнят как храброго моряка, заслужившего лестные аттестации самого адмирала Нельсона. Но для русского экипажа сделать ничего не хотят, ссылаясь на молчание Лондона. «Впрочем, вот вам возможность пополнить продовольствие, - предлагают англичане. - В порт пришли наши военные корабли, пострадавшие во время шторма. Им снова надо выходить в море для боевых действий. Пришлите ваших людей в док для работы на их ремонте. За это будет выдаваться провизия и некоторая плата».

Капштадт на фоне Столовой горы. Фото Владимир Чуйко

Головнин и другие русские моряки посчитали это предложение оскорбительным и бесчестным. Ведь отремонтированные на мысе Доброй Надежды корабли могли принять участие в боевых действиях и против российского флота!

Василий Головнин уже давно вел постоянные наблюдения над ветрами, которые господствовали в заливе, где стояла на якоре «Диана». Даже в непогоду он уходил на парусной шлюпке далеко от берега и выяснил, что когда северо-западный ветер переходит в шторм, шлюпка будто летит по волнам к выходу из залива. В открытом море тогда дуют такие же ветры, и шторм стремительно понесет на юго-восток любой корабль, который рискнет в это время выйти из залива.

Надо было только дождаться стечения всех благоприятных, но рискованных обстоятельств, чтобы совершить этот побег: переходящего в шторм северо-западного ветра, глубоких сумерек, скрывших бы приготовления к отплытию. Головнин знал, как опасно пускаться в плавание в такую погоду в такое время. Но выбора не было…

В тот день, 16 мая 1809 года, барометр к вечеру стал быстро падать, предвещая приближение шторма. Потом, подтверждая предсказание, налетел сильнейший шквал, разразился ливень. Наступал момент использовать тот редкий и хрупкий шанс, который мог вызволить «Диану». Когда наступили глубокие сумерки, капитан Головнин приказал привязать штормовые паруса. У матросов, уже стоявших наготове, ушло на это несколько минут. Как только паруса были подняты, Головнин приказал рубить якорные канаты – нельзя было терять время на подъем якорей, да и с соседних неприятельских кораблей могли это заметить и объявить тревогу. Матросы «Дианы», согласно приказу, работали молча, офицеры отдавали распоряжения вполголоса. Настал решающий момент. «Диана» покинула постылую стоянку. И тут …«Едва мы успели переменить место, как со стоявшего от нас недалеко судна тотчас в рупор дали знать на вице-адмиральский корабль о нашем вступлении под паруса», - вспоминал потом Головнин. Теперь оставалось надеяться на помощь Провидения да на собственные силы. В полной тишине под покровом темноты, за пеленой дождя шлюп шел мимо английских фрегатов. На нем уже крепились все паруса. Мичманы и гардемарины работали на мачтах вместе с нижними чинами, борясь с непогодой изо всех сил. Ни минуты промедления! И все случилось именно так, как задумал русский капитан. Головнин так никогда и не узнал, какие меры предпринимал вице-адмирал Барти, чтобы остановить «Диану». Но лучший флот мира – английский - ничего не смог поделать с российским кораблем!

Перед уходом «Дианы» он отправил письмо вице-адмиралу Барти, в котором подробно объяснял, что только действия самих англичан, поставивших русских моряков в тяжелое положение, вынудили его поступить подобным образом. Ну, а чтобы правда обнаружилась даже в случае, если бы Барти вдруг скрыл это невыгодное для него послание и стал утверждать, что русский капитан бесчестно нарушил данное слово, Головнин отправил письма аналогичного содержания нескольким англичанам и голландцам, с которыми познакомился на мысе Доброй Надежды. Они не дадут пропасть его доброму имени!

И еще одна деталь, говорящая о чрезвычайной щепетильности Василия Головнина в вопросах чести. Он не мог уйти, не рассчитавшись по долгам с поставщиками съестных припасов для «Дианы». Поэтому пришлось пожертвовать одним из ценных хронометров, предназначенных для проведения научных исследований, и оставить его на берегу. Капитан «Дианы» написал письмо поставщикам с просьбой продать оставленный хронометр и из вырученной суммы удержать долг.

В Капштадте. Фото Владимир Чуйко

Василий Головнин чувствовал огромное облегчение от счастливо закончившегося побега из цепких английских объятий и никак не мог предположить, что главные испытания для него и его товарищей по-прежнему все еще впереди…

Вблизи Ново-Гебридских островов вдруг исчез ветер, и «Диана» попала в мертвую зыбь. Ее неумолимо несло на прибрежный коралловый риф. Из четырех якорей после бегства из Фолс-Бея оставалось всего два, и те не доставали до дна. Все усилия оттащить «Диану» канатами, протянутыми со шлюпок, были напрасными. «Мы ясно видели свою гибель. Каменья угрожали разбитием нашему кораблю, - как всегда сдержанно, но максимально энергично пишет об этом происшествии Головнин. «В самые опасные для нас минуты вдруг повеял прежний ветер. В секунду мы подняли все паруса. Никогда матросы с таким проворством не действовали, и мы миновали в нескольких саженях подводный камень, которым кончался риф».

КАМЧАТКА

Через четыре месяца после того, как был покинут мыс Доброй Надежды, в сентябре 1809 года шлюп «Диана» наконец достиг родных берегов и вошел в камчатский порт Петропавловск. У родных берегов время не тянулось так томительно, как на чужбине да еще и под неволей. Оно быстро пролетало в трудах и заботах. В 1810 году «Диана» побывала у берегов Северо-Западной Америки. По просьбе представителя Российско-Американской компании на остров Ситку был доставлен груз муки для русских промышленников. Головнин одновременно намеревался заняться нанесением на карту части берега российских владений на Аляске, промером глубин в этих местах. В силу обстоятельств выполнить все намеченное не удалось. Но Головнин не унывал. Ему и зимой, когда «Диана» томилась во льдах, хватало занятий. За две зимовки на Камчатке он стал для этого края вроде того, кем стал через несколько десятилетий Чехов для Сахалина. То же честное и критическое описание людей и нравов, те же язвительные замечания в адрес местных чиновников, те же размышления о будущем окраин России, может, только куда более прагматичные у Головнина, строившего планы, как за счет морской торговли оживить Камчатку. Морской офицер невзирая на трудности зимнего времени по личной инициативе объезжал селения камчадалов, вел записи о климате и природе полуострова. Едва не погиб, угодив в полынью на быстрой речке, но чудом был спасен.

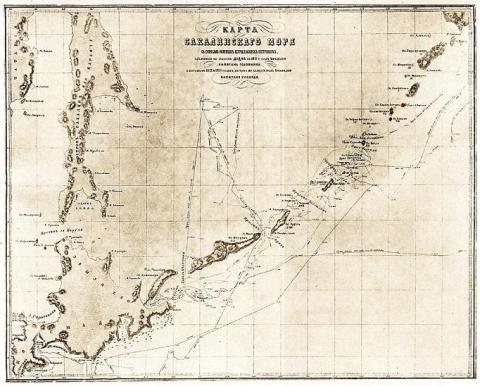

Наконец началась навигация 1811 года, шлюп «Диана» под командой 35-летнего Василия Головнина, получившего к тому времени чин капитан-лейтенанта, отправился к берегам Курильских островов. Уже немало исследователей проходило вдоль этих островов, несколько лет назад Иван Крузенштерн, совершая первое российское кругосветное мореплавание, описывал здешние места. Но до сих пор карты Курильских островов, составленные разными мореходами, противоречили друг другу, многое было в буквальном смысле укрыто пеленой тумана и непогодой, столь привычными этому архипелагу.

Продвигаясь с севера на юг, Головнин тщательно наносил на карту точные координаты Курильских островов, что до сих пор не удавалось никому из российских или иностранных мореплавателей Головнин составил точную карту Курильских островов, убедившись, например, что единого острова Ушишир, вопреки утверждениям его предшественников, не существует, есть группа островов. Благодаря Головнину на карте появились также острова, названные им в честь штурмана «Дианы» Василия Среднего. А в названии одного из проливов Головнин увековечил имя и своего шлюпа.

17 июня «Диана» приблизилась к западной стороне северной оконечности острова Итуруп. На этом самом крупном из Курильских островов состоялась первая встреча российского капитана с японцами, во время которой Головнину впервые пришлось выслушать претензии по поводу событий, происходивших здесь несколько лет назад. «Русские суда, «Юнона» и «Авось» по словам японцев, два раза нападали на японские селения и все, что в них ни нашли, то или увезли с собой, или сожгли, не пощадив даже ни храмов, ни домов, ни припасов. Нового запаса на зиму привезти не могли, жилища были выжжены, потому японцы принуждены были много претерпеть от голода и холода, до того даже, что многие лишились жизни». Так пересказывает Головнин упреки японского начальника с Итурупа. Но события эти, хотя и без печальных деталей, хорошо были известны Головнину. Более того, он прекрасно знал людей, которые нападали на японцев. С лейтенантом Николаем Хвостовым они были однокашниками по Морскому корпусу, там же учился и мичман Гаврила Давыдов, поступивший в корпус чуть позднее. Хвостов, как и Головнин, еще подростком участвовал в русско-шведской войне и позже отлично зарекомендовал себя как храбрейший офицер. Но затем их пути разошлись: Головнин продолжал военно-морскую службу, а Хвостов и Давыдов нанялись капитанами на суда Российско-Американской кампании.

Курильский залив. Где на рейде поселения Сяна (ныне г. Курильск) прибыл шлюп «Диана» в июне 1811 года. Фото Владимир Чуйко

Получив указание описывать южные Курильские острова, некоторые из которых были заняты японцами, Головнин пытался как можно подробнее выяснить, что же совершили Хвостов и Давыдов. Рассказы служившего с Хвостовым штурмана уверили Головнина, что «оба … нападения походили не столько на войну просвещенного народа, сколько на самовольные поступки, и что японцы не имеют ни малейшей причины быть уверены, чтобы такое на них нападение двух малозначащих судов могло быть сделано по воле монарха великой и сильной державы». Подтверждением этих успокоительных выводов для Головнина были и рассказы встреченного на Камчатке приказчика, который служил в Российско-Американской компании и также был с Хвостовым в его экспедициях. При этом, тем не менее, Василий Головнин «не хотел без повеления высшего начальства иметь с японцами никакого ни сношения, ни свидания».

Все однако произошло иначе на Итурупе. Завидев на его берегу шалаши, людей около них и полагая, что там живут мохнатые курильцы (так в те времена называли айнов), Головнин отправил к ним на гребной шлюпке мичмана Федора Мура с несколькими людьми. Навстречу им от берега тотчас отчалила большая лодка. Не зная, как местные жители встретят моряков, обеспокоенный капитан Головнин подошел на «Диане» поближе к берегу и сам отправился на вооруженной шлюпке на помощь своим подчиненным. Между тем, шлюпка с мичманом уже причалила к Итурупу. Как выяснилось позже, айны были отправлены японцами на лодке навстречу Муру, чтобы узнать, зачем русские пришли сюда и отговорить их от высадки. Но мичман, пренебрегая предупреждением, все же высадился на берег и даже вступил через айнов в разговор с японцами, объяснив потом разгневанному Головнину, что не повернул к «Диане», побоявшись обвинения в трусости. «Чрезвычайно отважный поступок сего офицера, по мнению моему, извинял в сем случае сделанное им неблагоразумие», - записал потом Головнин. Подлинная ли храбрость, лихая ли бравада на виду у всего экипажа руководили тогда Федором Муром? Об этом никто никогда не узнал. Но пройдет не так уж много времени и мичман под угрозой сгинуть в безвестности плена не найдет в себе сил на достойную участь…

Встреча с японцами на Итурупе, между тем, казалось, закончилась ко всеобщему удовлетворению. Головнин уверял японского командира, что суда Хвостова и Давыдова были купеческие, а люди на них не находились на службе у императора, напали на японцев самовольно, без ведома начальников и за это виновные уже наказаны по российским законам. Японец, услышав это, «принял веселый вид», обещал дать письмо к начальнику того места на Итурупе, где русские могут пополнить запасы дров, воды, риса и других съестных припасов. В знак добрых намерений состоялся обмен подарками. Моряки с «Дианы» преподнесли японцам европейские вещи, те одарили моряков свежей рыбой, черемшой и корнями сараны. Не обошлось и без спиртного. Японец угощал русских сакэ, наперед отведывая его сам. Головнин в ответ поил новых знакомых французским коньяком, по японскому обыкновению тоже сначала отведывая его сам, дабы показать, что в напитке нет ничего опасного для здоровья. Хозяева собирались продолжить угощение в командирской палатке, но Головнин отговорился от продолжения встречи поздним временем, пообещав приехать в другой раз…

На Итурупе Головнина поразили взаимоотношения японцев и айнов. «Они показались нам так угнетены японцами, что тронуться с места не смеют, сидели в куче и смотрели с робостью на своих повелителей , с которыми иначе говорить не смели, как стоя на коленях, положа обе руки ладонями на ноги немного выше колен и наклонив голову низко, а всем телом нагнувшись вперед». Попробуйте принять такую же позу, и вам уже не надо будет объяснять политику Японии по отношению к коренным обитателям Курильских островов. Для Головнина, не делившего людей на варваров и цивилизованных господ, это казалось диким. Впрочем, как он писал позднее в своих записках, с русскими моряками айны говорили с такими же знаками почтения, что и с японцами. Вели себя они так, конечно, по твердо усвоенной привычке, ведь этих знаков почтения русские от них не требовали.

Головнину нужен был переводчик для дальнейших переговоров с японцами. Айны, неплохо говорившие по-русски, готовы были остаться на шлюпе хоть все, но капитан «Дианы» остановил свой выбор на молодом человеке по имени Алексей, которому потом пришлось вместе с Головниным пережить все его приключения. Между тем, «мохнатые курильцы», побывавшие на «Диане», рассказали Василию Михайловичу, что японцы по-прежнему подозревают русских в дурных намерениях, поэтому всю ночь не спали и стояли на карауле – за исключением местного начальника, который выпил подаренную Головниным бутылку коньяка и крепко спал с самого вечера и до утра. Айнам же они грозили, что в случае нападения русских отрубят им всем головы...

Айны, остров Хоккайдо. Фото Владимир Чуйко

Новобранец «Дианы» айн Алексей, став членом дружного экипажа, получил пару казенного платья и, подражая русским, сбрил бороду – обычный атрибут «мохнатых курильцев». Он же рассказал Головнину, что на южной стороне острова Кунашир есть безопасная гавань и укрепленное селение, где «Диана» могла бы пополнить запас дров, воды, зелени и риса. Туда и вознамерился идти Головнин, решив попутно «описать подробно гавань и пролив, отделяющий Кунашир от Матсмая или Мацумае, (то есть острова Хоккайдо), который прежде сего европейским мореплавателям не был известен, и на многих картах означен вместо него сплошной берег».

Ветры, туман и пасмурность долго не позволяли «Диане» войти в пролив между Матсмаем и Кунаширом. Природа как будто пыталась предостеречь Головнина. Но он был настойчив. Настало 4 июля 1811 года. «Вечером подошли мы близко к длинной низкой косе, составляющей восточную сторону Кунаширской гавани, а чтоб не причинить беспокойства и страха японцам входом нашим в гавань к ночи, я рассудил стать в проливе на якорь. Во всю сию ночь на двух мысах гавани горели большие огни, вероятно, для сигнала о нашем приходе, - писал впоследствии в своих записках Василий Михайлович. – На другой день (5 июля) поутру пошли мы в гавань; при входе нашем с крепости сделаны были два пушечных выстрела ядрами, которые упали в воду далеко не долетев до нас. Мы заключили, что японцы здесь не получили еще известия с Итурупа о миролюбивом нашем расположении... Остановясь на якоре в расстоянии верст двух от крепости, поехал я на берег, взяв с собой штурманского помощника Среднего, четверых гребцов и курильца. Японцы, подпустив нас сажен на 50 к берегу, вдруг начали с разных мест крепости стрелять из пушек ядрами. Мы тотчас поворотили назад и стали грести, как то всякий и сам легко догадаться может из всей силы. Первые выстрелы были очень опасны, и ядра пролетели, так сказать, мимо ушей наших, но после они пушки свои заряжали медленно и нехорошо наводили». Головнин и в минуты смертельной опасности оставался верен себе: был хладнокровен, наблюдателен и язвителен. «Японский порох должен быть очень дурен, - отметил он для себя, - потому что при пальбе производил чрезвычайно густой и черный дым». «Бесчестный их поступок крайне меня огорчил, - комментировал неожиданную ситуацию Василий Михайлович.

«Сначала я считал вправе отомстить им за это и велел было уже сделать один выстрел к крепости... Но рассудив, что время произвести мщение не уйдет, а без воли правительства начинать военные действия не годится, я тотчас переменил свое намерение и отошел от крепости, а потом вздумал объясниться с японцами посредством знаков».

Обмен посланиями в картинках и символических знаках в конце концов состоялся, но привел офицеров «Дианы» к мнению, что японцы не хотят иметь с русскими никаких отношений. Но утром 9 июля, когда моряки с «Дианы» отправились на берег за пресной водой, к ним из крепости вышел курилец. «Он приближался потихоньку с величайшей робостью, держал в одной руке деревянный крест, а другой беспрестанно крестился. Он жил несколько лет между нашими курильцами на острове Расшуа, где известен был под именем Кузьмы. Там, вероятно, научился он креститься и, узнав, что русские почитают крест, оградил им себя, и отважился идти к нам парламентером». По словам Головнина, парламентер и десяти слов по-русски не знал, а переводчика Алексея на берегу с моряками не оказалось. Но все-таки удалось выяснить, что речь идет о встрече, которая должна состояться на лодках. Начальник крепости предлагает русским подъехать к городу с четырьмя или пятью людьми, где их встретят японцы в том же числе. Встреча вскоре состоялась. Правда, как вспоминал Головнин, «людей у них было гораздо более, нежели на моей шлюпке, но как мы все были хорошо вооружены, то я не имел причины их бояться. Разговор они начали извинением, что в меня палили, когда я ехал на берег, поставляя сему причиной недоверчивость их к нам, происшедшую от поступков двух русских судов (опять припомнили «Юнону» и «Авось»), за несколько лет пред сим на них нападавших, с которых люди также сначала съезжали на берег под предлогом надобности в воде и дровах. Но теперь, увидев на самом деле, сколь поступки наши отличны от деяний тех, они более не имеют в нас никого сомнения и готовы оказать нам всякое зависящеее от них пособие».

Казалось, все устроилось как нельзя лучше. Поэтому, когда японцы стали вдруг на берегу махать белыми веерами и делать знаки, чтобы русские пристали к берегу, Головнин с охотой откликнулся на это приглашение, хотя нужды в помощи японцев уже не было. «Диана» теперь имела достаточные запасы дров, воды и съестных припасов, чтобы благополучно вернуться в Охотск. «Другие причины заставляли меня переговариваться с ними, - писал Головнин. – Я даже почитал непременною своей обязанностью по долгу императорского офицера уверить японцев в непричастности нашего правительства к грабительству, сделанному на их берегах компанейскими судами, и в том, что и самые правители компании не давали своего согласия на такие поступки. А произошли они от своевольства начальников тех судов, ибо я знал, что желание его императорского величества всегда клонилось к постановлению дружбы и торговых связей с Японским государством, а не ко вражде с оным». Не знал тогда Василий Михайлович, сколько раз в ближайшие два года ему придется доказывать эти свои убеждения при самых разных обстоятельствах! И еще одно обстоятельство подвигало Головнина к этой встрече. Вот как его сформулировал Василий Михайлович: «Заселение ими (то есть японцами) островов, которые мы считаем своими, во всяком случае дает нам право спросить у них отчета тем или другим способом. И потому вообразив, что в сем случае польза России и сопряженный с оною мой долг требовали презирать опасности». Вероятно, предчувствие опасности, несмотря на вроде бы благополучное течение дел, не оставляло Головнина. Но свернуть со своего пути он не мог.

А первая встреча Головнина с японцами на кунаширском берегу проходила весьма благополучно. Начальник крепости расспрашивал капитана «Дианы» о целях его плавания (при ответе Головнину пришлось слукавить и скрыть исследовательские задачи экспедиции, чтобы не возбудить лишний раз в японцах страха и подозрения). Просто возвращаемся из восточных пределов нашей империи в Петербург, а быв долго в море, имели недостаток в воде и дровах, по причине чего искали удобную гавань на островах. Японца интересовало имя российского императора, знает ли Головнин Резанова, есть ли в Петербурге переводчики японского языка. Все ответы Головнина тщательно записывались. Курили табак, пили чай, шутили, интересовались друг у друга, как называются те или иные предметы по-русски и по-японски. Впрочем, бдительности Головнин не терял и, заметив вокруг себя скопление вооруженных японцев, тихо предупредил матросов, чтобы они были готовы на всякую крайность. Но вечер закончился без происшествий. Перед расставанием Головнину подарили кувшин сакэ, а в знак дружбы – белый веер, сказав, чтобы русские, подъезжая к берегу, махали этим веером, сигнализируя о своем мирном расположении. Преподнесли морякам и несколько свежих рыбин, извиняясь, что нет больше, но показали заведенный невод, говоря, что он закинут специально для русских.

На следующее утро Головнин, вместе с мичманом Федором Муром, штурманом Андреем Хлебниковым, курильцем Алексеем и четырьмя матросами-гребцами – Дмитрием Симоновым, Спиридоном Макаровым, Григорием Васильевым и Михайло Шкаевым вновь поехал на берег. «В благомыслии об нас японцев я был уверен до такой степени, что не приказал брать с собой никакого оружия, у нас троих были только шпаги, да господин Хлебников взял с собой ничего не значащий карманный пистолет более для сигналов на случай тумана, нежели для обороны».

Войдя же в ворота крепости, Головнин удивился множеству японских солдат, вооруженных ружьями, стрелами, копьями. Но началась встреча с главным начальником крепости, обмен приветствиями, угощение чаем и табаком, и шевельнувшееся было чувство опасности утихло. Головнин подробно отвечал на вопросы японского командира, которые почти в точности повторяли заданные накануне: о целях плавания, о том, зачем русские суда напали на японские селения, знает ли он Резанова и где он ныне. Ответы вновь ревностно протоколировались. Затем велели подавать обед, обращались ласково, угощали вкусно – рисом, рыбой в соусе с зеленью и другими блюдами. И Головнин уже намеревался откланяться, как начальник крепости вдруг заявил, что без повеления губернатора Матсмая (Мацумае) снабдить россиян ничем не сможет, а пока губернаторское решение не будет принято, кто-то из моряков должен остаться в крепости аманатом – заложником. На вопрос Головнина о том, сколько же времени понадобится на получение решения, начальник крепости ответил: «Пятнадцать дней».

«Оставить офицера аманатом мне показалось бесчестно, а притом я думал, что с таким народом, как японцы, сему делу конца не будет», - вспоминал Головнин. Поэтому он ответил начальнику крепости категорическим отказом. «За сим мы встали, чтобы идти, тогда начальник, говоривший дотоле тихо и приятно, вдруг переменил тон, стал говорить громко и с жаром, упоминая часто Резаното (Резанов), Николай Сандреич (Николай Александрович, то есть Хвостов), и брался несколько раз за саблю. Таким образом он сказал предлинную речь, - описывал впоследствии происходившее в тот день Головнин. – Из всей же оной побледневший Алексей пересказал нам только следующее: «Начальник говорит, что если хотя бы одного из нас он выпустит из крепости, то ему самому брюхо разрежут».. Мы в ту же секунду бросились бежать из крепости, а японцы с чрезвычайным криком вскочили со своих мест, но напасть не смели, а бросали нам под ноги весла и поленья, чтоб мы упали». Напомним, что вооруженных японцев в крепости, по оценке Головнина, было человек 300-400, а русских моряков – всего семеро. «Они выпалили по нас из нескольких ружей, но никого не убили и не ранили, - продолжает описание капитан «Дианы», - хотя пули просвистели подле самой головы господина Хлебникова. Между тем японцы успели схватить господина Мура, матроса Макарова и Алексея в самой крепости, а мы, выскочив из ворот, побежали к шлюпке».

И тут ужас обуял Головнина и его товарищей! За время их отсутствия наступил отлив, шлюпка оказалась в нескольких саженях от воды. Путь к отступлению был отрезан... «Японцы, приметив, что мы стащить ее на воду не в силах, что в ней нет никакого оружия, сделались смелы и, выскочив с большими обнаженными саблями, которыми они действуют, держа в обеих руках, с ружьями и с копьями, окружили нас у шлюпки. Так Головнин подчинился воле Провидения, не зная, куда оно приведет и что уготовит ему и его товарищиа. Долгий японский плен моряков с русского шлюпа «Диана» только начинался. И никто не мог знать, сколько он продлится...

Чего ждать от людей, намерения и помыслы которых абсолютно неизвестны, которые только что угощали тебя, преподносили подарки в знак дружбы, уверяли в добром расположении к тебе и вдруг оказались столь вероломны? Чужой мир, чужие нравы – чем они грозят тебе и твоим спутникам?

Худшие опасения Головнина , казалось, начали сбываться. Пленников начали связывать и связывать самым мучительным образом: «Кругом груди и около шеи вздеты были петли, локти почти сходились и кисти у рук были связаны вместе, от них шла длинная веревка, за конец которой держал человек таким образом, что при малейшем покушении бежать, если бы он дернул веревку, то руки в локтях стали бы ломаться от ужасной боли, а петля около шеи совершенно бы ее затянула. Потом продели веревки от шеи через матицы и вытянули их так, что мы не могли пошевелиться. В таком ужасном и мучительном положении мы пробыли около часа, не понимая, что с нами будут делать. Когда они продевали веревки за матицы, то мы думали, что нас хотят тут же повесить. Я во всю мою жизнь не презирал столько смерть, как в сем случае, и желал от чистого сердца, чтобы они поскорее свершили над нами убийство. Иногда входила нам в голову мысль, что они хотят нас повесить на морском берегу в виду наших соотечественников. Тогда мы, умирая, имели бы по крайней мере, то утешение, что смерть наша будет отмщена достойным образом». Поразительно, но даже на краю вероятной гибели Головнин продолжал фиксировать детали чужих нравов и обычаев. Японцы жестоко связывают пленников, а капитан «Дианы» отмечает: «Японцы в сем деле весьма искусны, и надобно думать, что у них законом постановлено, как вязать, потому что нас всех вязали разные люди, но совершенно одинаково: одно число петель, узлов, в одинаковом расстоянии». Действительно, Япония на протяжении многих столетий, и начало 19-го века не исключение – страна, в которой все жестко и до мелочей регламентировано: как себя вести, как одеваться и даже как вязать пленников.

Но кажется, на этот раз смерть миновала моряков. Ослабив и развязав веревки на ногах, пленников вывели из крепости и повели через поле и лес. И тут новое испытание ждало их. С высокой сопки они увидели родной шлюп под парусами. «Вид сей пронзил мое сердце, - признался Головнин. Пройдя версты две от крепости, услышали мы пушечную пальбу. Наши выстрелы мы удобно отличали от крепостных по звуку. Судя по многолюдству японского гарнизона и по толстоте земляного вала, нельзя было ожидать никакого успеха. Мы страшились, чтобы шлюп не загорелся или не стал на мель и через то со всем своим экипажем не попался в руки к японцам. В таком случае горестная наша участь никогда не была бы известна в России, а более всего я опасался, чтобы дружба ко мне господина Рикорда и других оставшихся на шлюпе господ офицеров не заставила их, пренебрегая правилами благоразумия, высадить людей на берег в намерении завладеть крепостью, на что они могли покуситься, не зная многолюдства японцев».

Между тем, когда на берегу Кунашира поднялась суматоха со стрельбой, Рикорда охватили страшные подозрения. Боевой офицер, он начал действовать без промедления. «Диана» снялась с якоря и приблизилась к берегу, недвусмысленно намекая японцам на свои решительные намерения. Японцы намек поняли и открыли огонь из береговых батарей. «Диана» ответила своими пушками и на 170-м залпе подавила вражеские батареи. Команда «Дианы» готова была броситься десантом на выручку любимого командира и своих товарищей. Но Рикорд рассуждал точно так же, как Головнин. Неизвестно, сколько японцев находится за стенами коварной крепости, в то время, как силы русских ограничены. Что, если погибнет корабль? Тогда всякая надежда на спасение товарищей будет потеряна. Нет, надо было возвращаться в Охотск и предпринимать более масштабные меры для освобождения друзей. «С горестными чувствами, - признавался Рикорд в своем дневнике, - оставили мы залив Измены, по справедливости названный сим именем офицерами шлюпа «Диана». И до сих пор этот залив на Кунашире носит название «залив Измены». А вот следов крепости, в которой были пленены русские моряки, почти не осталось. На ее месте японцы позднее построили школу, почту, храм и колокольню с гигантским колоколом, чьи звуки в туманную погоду указывали рыбакам путь к берегу. Все эти сооружения позднее были разрушены. А местные жители и сегодня находят на территории бывшей крепости фрагменты японского вооружения.

Первый этап скорбного пути русских моряков закончился в небольшом селении на берегу пролива, отделяющего Кунашир от Хоккайдо. Пленников завели в один из домов, уложили вдоль стен так, чтобы они не могли дотрагиваться друг до друга, концы веревок, за которые их вели, привязали к специально вколоченным железным скобам.

Головнин замечает – «Мы считали их тогда лютейшими варварами в целом мире, но следующий случай показал, что и между ними были добрые люди, и мы стали поспокойнее, если возможно было успокоиться в нашем положении». Матроса Спиридона Макарова, захваченного в крепости, вели отдельно от остальных пленников. Японцы, захватив его, привели в казарму, где потчевали кашей и сакэ. В городе руки ему держали связанными, но как только вышли в поле, развязали и так вели до самого селения, где его ждала встреча с товарищами, позволяя часто отдыхать в пути. Один из конвоиров несколько раз давал Макарову пить сакэ из своей дорожной фляжки. Подходя к селению, матросу вновь связали руки, но не туго. Головнин и сам убедился, что отношение к ним может быть самым разным. Во время пленения один из солдат ударил его несколько раз по плечу небольшой железной палкой, но какой-то чиновник выговорил ему, и японец прекратил избиение. Впрочем, ожидание предстоящего было все равно мучительным. Особенно для Головнина, считавшего себя виноватым в трагической ситуации, в которой оказались его подчиненные.

Положение наше делало нас равными, мы никогда не надеялись возвратиться в отечество, следовательно, простые люди, с другими чувствами и хуже ко мне расположенные, могли бы употребить свой язык и, по крайней мере, хотя дерзкой бранью отмстить или наказать меня за свое несчастье, но наши матросы были очень далеки от сего.

Несмотря на ужасную, можно сказать, нестерпимую боль, которую я чувствовал в руках и во всех костях, будучи так жестоко связан, душевные терзания заставляли меня по временам забываться и не чувствовать никакой почти боли, но при малейшем движении даже одной головой несносный лом разливался мгновенно по всему телу, и я тысячу раз просил у бога смерти как величайшей милости».

Наступила темнота. Конвойные засуетились и около полуночи принесли в комнату широкую доску. Головнина перенесли на доске в большую лодку, а затем таким же образом перенесли в лодки других пленников. На рассвете 12 июля, русские оказались на берегу острова Хоккайдо. Здесь их перенесли в другие лодки, которые повели бечевой вдоль берега на юго-восток. Пленников по-прежнему не развязывали, поэтому японцы кормили их своими руками с помощью палочек для еды. «Попечение японцев об нас этим еще не кончилось, пишет Головнин в своих записках, – они приставляли к нам работников с ветками отгонять комаров и мух. Две такие противоположности в их поступках с нами крайне нас удивляли: с одной стороны, прилагали они непонятное об нас попечение, а с другой – стоны наши, происходившие от чрезмерной боли, слушали спокойно и отнюдь не хотели для нашего облегчения ослабить веревок.

От отчаяния – к надежде, от надежды – вновь к отчаянию. Так колебалось настроение пленников. То они не ожидали никакого добра от японцев, то вдруг чувствовали на себе заботу и участие. В одном из селений, один из его жителей, видом почтенный старик, как пишет Головнин, попросил позволения у конвоиров потчевать русских завтраком и сакэ. Те согласились. Старик все время стоял возле лодки смотрел, чтобы чужеземцев кормили хорошо. Василий Михайлович вспоминал – «Такое добродушие и внимание к нашему несчастью в постороннем человеке весьма много нас утешило. Мы стали о японцах лучше мыслить и не считать их совершенными варварами, презирающих европейцев как каких-нибудь животных».

Дом зажиточного японского рыбака, остров Хоккайдо. Фото Владимир Чуйко

Может быть, именно эта недолгая встреча в небольшом селении на берегу Хоккайдо во многом определила тональность воспоминаний Василия Головнина о пребывании в плену. Никакой ненависти к японскому народу, несмотря на выпавшие морякам мучения и испытания, никакого пренебрежения чужими обычаями и укладом жизни. Зато много объективности и желания понять особенности жизни людей, чьи поступки кажутся то необъяснимыми, то вполне объясняются простыми человеческими чувствами, обычными в любой стране и понятными без перевода.

После трехдневного водного перехода путь пленников продолжился на суше. В дороге их сопровождало 150-200 человек: конвоиры, прислужники, несшие съестные припасы, вещи конвоиров, работники, державшие концы веревок, которыми были связаны пленники, работники, отгонявшие от пленников веткой мух и комаров. Для пленников были приготовлены даже носилки на случай, если те устанут. Но носилки были малы и доставляли пленникам боль из-за связанных рук. Веревки уже настолько натерли пленникам руки, что их пришлось перевязывать тряпками, сквозь которые сочились кровь и гной. Только 20 июля им наконец развязали кисти рук, и тогда впервые за все время плена моряки поели самостоятельно. Но выше локтей руки их по-прежнему оставались связанными. В пути японцы старались уберечь пленников от болезней. Никогда не позволяли им мочить ног и через самые мелкие речки и ручьи переносили и офицеров, и матросов на себе. Сначала не разрешали собирать и есть спелую малину и землянику, говоря, что эти ягоды вредны здоровью, но, как вспоминает Головнин, пленники уверили их, что над русскими эти ягоды имеют совершенно другое действие.

Внутренняя гавань Хакодате, современный вид. Фото Владимир Чуйко

8 августа, почти через месяц пути, пленники вступили в город Хакодате, который был определен им как место пребывания.

Так начались долгие дни заключения, омраченные разными обстоятельствами. Например, плохой едой. «В Хакодате кормили нас отменно дурно, а особливо сначала. Обыкновенную нашу пищу составляли каша из сарачинского пшена (то есть риса), похлебка из простой горячей воды с тертой редькой без всякой приправы, горсточка зеленого луку, мелко накрошенного, или вареных бобов, подавали гнилую треску или китовый жир и раза два в 50 дней дали по половине камбалы с соей на человека. Есть давали три раза в день, пить же давали теплую воду, а иногда очень дурной чай без сахара». Так описывает хакодатское меню узников Головнин.

Между тем, японцы начали допросы русских моряков. Интересовали их любые сведения о России, стране, о которой они так мало знали. А более всего допросы касались нападения Хвостова и Давыдова на японские селения на Курилах. Головнин, как мог, убеждал японцев в том, что капитаны «Юноны» и «Авось» действовали по собственной инициативе, к военному флоту России отношения не имеют, а за поступки свои были наказаны. И повторял это раз за разом. Но допросы продолжались часами. Пленников мучала не столько длительность их, сколько необходимость отвечать на одни и те же вопросы. При этом, конечно, требовалось повторять свои ответы точь-в-точь, чтобы не давать повода японцам начать расспросы сначала. Хорошо, что допросы проходили не каждый день, поскольку чиновникам, которые их вели, требовалось посылать донесения начальству и дожидаться от них новых указаний.

А в перерывах между допросами появилась новая докука - многим японцам, общавшимся с пленниками, захотелось иметь рисунки, сделанные русскими, или надписи на русском языке – на отдельных листах или веерах. Мода эта, вероятно, получила дальнейшее распространение, поскольку некоторые караульные приносили по 10-20 вееров с просьбой их расписать. Хотя из каллиграфических и изобразительных упражнений российских офицеров японцы устроили чуть ли не доходное дело, но письменных принадлежностей пленникам для других целей не давали. Тогда Головнин придумал свой способ вести своеобразный дневник, чтобы потом можно было восстановить цепь событий, происходивших с ними. Должен же будет прийти такой день!

«Вздумал я вести свой журнал узелками на нитках. Для каждого дня с прибытия нашего в Хакодате завязывал я по узелку. Если в какой день случилось какое-либо приятное для нас приключение, то ввязывал я белую нитку из манжет, для горестного же происшествия черную шелковинку из шейного платка; а если случалось что-нибудь достойное примечания, но такое, которое ни обрадовать, ни опечалить нас не могло, то ввязывал я зеленую шелковинку из подкладки моего мундира. Таким образом, по временам перебирая узелки и приводя себе на память означенные ими происшествия, я не мог позабыть, когда что случилось с нами».

31 августа пришлось бы Головнину точно вязать узелок из черной нитки, поскольку события этого дня могли обернуться для российских пленников самым прискорбным образом. Японцы потребовали объяснений по поводу попавшей в их руки записки лейтенанта Хвостова. Она, в частности, гласила: «...российский фрегат «Юнона» под начальством флота лейтенанта Хвостова в знак принятия острова Сахалина и жителей оного под всемилостивейшее покровительство российского императора Александра Первого старшине селения на западном берегу губы Анивы пожаловал серебряную медаль на Владимирской лентою. Всякое другое приходящее судно, как российское, так и иностранное просим старшину сего принимать за российского подданного». Бумага эта для японцев означала, что Хвостов действовал по воле российского императора и, следовательно, все уверения Головнина о Хвостовском самовольстве – это ложь.

В конце сентября русских пленников перевели в «губернский» город Матсмай (город Мацумаэ на юго-западе Хоккайдо, ныне город Хакодате). Их снова заперли в клетки, их снова начали допрашивать. На этот раз допрашивал моряков сам губернатор.

Губернатор в ответ говорил, что японцы – такие же люди, как и другие, у них также есть сердце, поэтому не надо их бояться и тужить, уверял, что если русские не обманывают японцев, их отпустят в Россию и одарят разными вещами, просил много не печалиться и беречь себя, а если есть нужда в платье или какой-то особенной пище, то просить, не стыдясь.

В ноябре на Хоккайдо выпал снег и началась зима, а вместе с ней пришла ободряющая весть. Губернатор объявил, что он верит объяснениям русских и считает их невиновными, поэтому решает тотчас снять с них веревки и улучшить их содержание. Это все, что он в состоянии сделать. Если бы от него зависело дать свободу, то он не медля отпустил бы пленных. Но их судьбу решают император и высшее правительство, поэтому надо ждать их распоряжений, а он, в свою очередь, сделает все от него зависящее, чтобы склонить мнение правительства в пользу русских моряков.

Возвратясь в свою темницу, пленники ее просто не узнали. «Непонятно, как скоро японцы делают все, что только захотят!» - восклицает Головнин. Передние решетки их клеток были сняты, узники наконец смогли воссоединиться. Пол был настлан досками и покрыт чистыми новыми матами. Для каждого пленнника поставили по чайной чашке, приготовили по курительной трубке и кисету с табаком, на огне стоял медный чайник. Вместо рыбьего жиру горели свечи. Поздравить моряков с добрыми переменами пришли несколько чиновников со своими детьми. Общались они с русскими уже не как с узниками, а как с гостями. Однако же радость русских была непродолжительна.

Самое главное, из разговоров выяснилось, что губернатор отнюдь не считает дело русских законченным... От переводчиков к тому же стало известно, что в столице по-прежнему с недоверием относятся к показаниям пленников и их судьба вряд ли скоро будет определена. «Советуясь между собой о нашем положении, - вспоминал потом Головнин, - мы все были согласны, что нет никакой надежды получить освобождение от японцев, оставалось одно только средство – уйти. Гораздо лучше погибнуть в море, на той стихии, которой мы всю жизнь свою посвятили, и где ежегодно множество наших собратий погибает, нежели вечно томиться в неволе и после умереть в тюрьме». Опасались открыть это намерение только невольному их товарищу по плену – айну Алексею, но все-таки решились. Услышав о плане побега, Алексей крайне испугался, сильно побледнел, но затем ответил: «Я такой же русский, как и вы, у нас один бог, один государь, худо ли, хорошо ли, но куда вы, туда и я; в море ли утонуть или японцы убьют нас – вместе все хорошо, спасибо, что вы меня не оставляете, а берете с собой». Головнин был удивлен такой решительности и твердости этого человека, особенно на фоне того, что обнаружилось слабое звено в дотоле дружной команде моряков. Когда пришла весна, подул благоприятный ветер, и можно было приступить к осуществлению побега, мичман Федор Мур, и прежде сомневавшийся в успехе задуманного, решительно отказался присоединиться к товарищам. Что случилось с молодым мичманом, который с честью прошел на «Диане» и опаснейшие приключения у штормового мыса Горн, и заточение на мысе Доброй Надежды, который был любим в команде за веселый нрав, знание иностранных языков, за мастерство рисовальщика? Возможно, печальная перспектива вечной неволи надломила его характер? Ему ли, молодому, красивому, статному, томиться в узилище или погибнуть в неизвестности в отчаянной попытке побега? Не попробовать ли приспособиться к обстоятельствам жизни и стать сначала похожим на окружающих его японцев, стать им нужным, а потом получить желанную свободу – пусть и в пределах этих чуждых островов? Наверно, так и было, потому что Мур впоследствии действительно попытался стать нужным для японцев – ценой измены и предательства своих товарищей по несчастью...

Как быть теперь с Муром Головнин и его товарищи не знали, но подготовку к побегу не прекратили. А между тем им довелось познакомиться с человеком, имя которого сегодня весьма почитается в Японии и хорошо известно на Сахалине. Мамия Ринзо считается в Японии великим путешественником. Который открыл островное положение Сахалина. Правительство направило его к пленным морякам, чтобы он перенял у них европейские способы описывать берега и делать астрономические наблюдения. Головнин с некоторой долей ехидства описывает великого путешественника. «Тщеславие его было столь велико, что он беспрестанно рассказывало своих подвигах и трудностях, им понесенных, для лучшего объяснения коих показывал дорожные свои сковородки, и тут же у нас на очаге всякий день что-нибудь варил или жарил, сам ел и нас потчевал». У Мамия Ринзо был также перегонный куб, с помощью которого он гнал водку из риса. Куб беспрестанно стоял на очаге. К немалому удовольствию матросов Мамия Ринзо не только сам пил этот самогон, но и угощал русских. «Надобно знать, - добавляет Головнин к портрету Ринзо, - что это был первый японец, который перед нами хвалился своим искусством в военных делах и грозил нам; за то не только мы, но и товарищи его над ним смеялись». Кстати, при нападении Хвостова на Итуруп Мамия Ринзо тоже был там и, как иронизирует Головнин, «дал тягу в горы, но, к счастью его, русская пуля попала ему в мягкое место задней части. Однако ж он не упал и ушел благополучно, за что награжден чином и теперь получает пенсию». Мамия Ринзо, радушно угощавший русских своим самогоном, между тем доносил губернатору и в столицу: пленники обманывают японцев, а сами пришли на острова как шпионы.

Тем не менее 1 апреля 1812 года губернатор объявил пленникам, что их переводят из тюрьмы в хороший дом, в котором прежде жил японский чиновник, что содержать их будут лучше прежнего и потому они должны жить с японцами как со своими соотечественниками и братьями». Перемена участи не отвратила большинство узников от мысли о побеге. Неволя оставалась неволей, даже будучи перенесенной из тюремных стен. Тюрьмой для русских моряков была сама Япония...

Толчком к побегу послужило известие о том, что японское правительство решило направить на Кунашир дополнительные войска, артиллерию, множество снарядов, чтобы при появлении там новых русских кораблей дать им решительный отпор. Приготовление к военному столкновению могло привести и к усилению надзора за пленными, поэтому побег нельзя было откладывать. Величайшим препятствием на пути к его осуществлению теперь был мичман Федор Мур. Как пишет Головнин, «он даже перестал называться русским, а уверял японцев, что вся его родня живет в Германии». Как рассказал по секрету Головнину айн Алексей, Мур открыл ему свое намерение вступить в японскую службу и быть у них переводчиком европейских языков и приглашал сделать то же самое.

Штурман Андрей Хлебников из швейных игл, клочка меди соорудил подобие компаса, на прогулке нашли огниво, выкрали у японцев пару кремней, из лоскута старой рубахи сделали трут. В траве на дворе нашли острое долото, которое придумали насадить на длинный шест и сделать копье.

Шила в мешке не утаить и от своих товарищей приготовлений к побегу не скрыть. Алексей рассказал Головнину, что Мур требовал от него сообщить японцам о задуманом побеге, в противном случае грозил сделать это сам. Курилец спрашивал, точно ли моряки решились на побег? Штурман Хлебников считал айна вполне искренним и заслуживающим доверия. Головнин колебался. Матросы же единодушно не доверяли курильцу, считая, что Мур мог его склонить на свою сторону. Вечером 23 апреля капитан Василий Головнин, штурман Андрей Хлебников, матросы Дмитрий Симонов, Спиридон Макаров, Григорий Васильев и Михайло Шкаев, сделав подкоп, совершили побег.

При побеге произошло несчастье. Головнин в подкопе жестоко ударился коленом о торчавший кол. Боль, казалось, тут же прошла, но, как выяснилось, только на время. Через каждые полчаса беглецам приходилось останавливаться, чтобы дать капитану возможность немного отдохнуть и облегчить боль. Но надо было уходить в окружавшие Мацумаэ горы, чтобы опередить погоню как можно больше. Незнакомая местность, снег, еще лежавший в горах, крутые склоны – все изматывало и мешало продвигаться вперед, подальше от места заточения. День переждали в тесной пещерке, случайно обнаруженной в одном из утесов, а с наступлением темноты снова отправились в путь. Но боль охватила уже всю ногу Головнина. Он чувствовал, что становится помехой своим товарищам, возможной причиной их гибели и стал именем бога просить оставить его.

Настал новый день. Для дневанья беглецы устроились среди зарослей бамбука, согревая друг друга теплом своих тел, поскольку было чрезвычайно холодно, а одежда у них – весьма легкая. Поднялся страшный ветер, налетели тучи. Поэтому решили идти дальше, не дожидаясь темноты. Но на пути встретился высокий крутой утес, ставший еще одним препятствием на пути к свободе. Карабкались по нему с превеликим трудом и опасностью. Опасность была действительно смертельной. Камень, за который ухватился, поднимаясь, Головнин, внезапно отвалился от утеса, и капитан повис на одной руке, держась лишь за небольшое деревце. Опереться ногами было не на что. А товарищей поблизости не оказалось. Спиридон Макаров, рискуя собственной жизнью, пришел на помощь своему капитану и спас его. По воле Провидения смерть снова обошла Василия Головнина, видно, полагая, что он не исполнил еще своего предназначения...

Внутренний район о. Хоккайдо. Фото Владимир Чуйко

Так несколько дней брели беглецы, то и дело рискуя жизнью, пока не вышли на морской берег. Здесь они стали подыскивать подходящую лодку, чтобы отправиться в плавание к родным берегам. Пережидая дневные светлые часы в укрытии, сшили из своих рубашек два паруса, свили из прихваченных с собой веревок нужные снасти. Потом снова продолжали поиски подходящего судна. Но безуспешно. А 2 мая наступила печальная развязка отчаянного побега. Беглецов заметила одна из местных жительниц и стала созывать людей. Моряки еще надеялись, что это будут мирные поселяне, от которых можно попытаться отбиться, но окружили их вооруженные солдаты. Головнин и матрос Макаров смогли скрыться и видели со стороны, как их товарищей связали и повели к морскому берегу. Что с ними станется и что им самим делать дальше? Пробираться к берегу, искать хоть какую-то лодку и пытаться спрятаться на небольшом необитаемом островке, расположенном неподалеку? Но у плененных товарищей остались паруса, огниво, ножи. Значит, надо добыть все это снова, может быть, силой... Размышления прервало появление преследователей. Головнин решительно взял в руки шест с привязанным к нему долотом, уже готовясь отбиваться этим самодельным копьем от японцев. Но Спиридон Макаров со слезами на глазах стал упрашивать своего капитана не сопротивляться: не дай Бог, он убьет кого-нибудь из японцев - в отместку те расправятся со всеми пленными. И неминуемого жестокого наказания за побег они могут избежать, если только Василий Михайлович возьмет всю вину на себя: он им приказал как командир, ослушаться его моряки не могли... Времени на размышления почти не оставалось, Головнин воткнул копье в землю и шагнул навстречу преследователям…

Вопреки всем опасениям беглецов, их возвращение в плен обошлось без побоев, обид и даже ругани. Более того, заметив, что Головнин хромает и с трудом наступает на одну ногу, его подхватили под руки. Пленников, конечно, связали, но не с такой жестокостью, как это было во время их захвата на Кунашире и конвоирования на Хоккайдо. По дороге в Мацумаэ народ сбегался смотреть на русских, но насмешек и издевательств не чинили, а некоторые женщины подавали морякам еду и питье и при этом, глядя на изможденных, оборванных пленных, плакали. «Вот чувствования народа, который некоторые просвещенные европейцы называют варварским!» - замечает Головнин. И вспоминает еще один эпизод. «Величайший пример человеколюбия и добродетели нашли мы в одном солдате, который был старшим над внутреннею стражею в ту ночь, когда мы ушли; он находился при отряде, посланном за нами в погоню, но уже не в звании воина, а простого работника. Небритая борода и волосы на голове, а также бледное лицо показывали грусть его, которой мы были причиною. Но при первом свидании с нами он поклонился учтиво, не показав ни малейшего вида гнева или ненависти, и во всю дорогу услуживал нам чем мог весьма охотно. Видно было, что он поступал так не по принуждению, ибо другие не так обходились с нами. Поступками своими он трогал нас до слез».

Пленников вели целые сутки, останавливаясь только изредка на полчаса, чтобы покормить. Помимо конвоиров, беглецов сопровождало множество поселян, которым было велено освещать опасные места по дороге.

В Мацумаэ беглецов незамедлительно провели в судебное место, туда же через несколько минут привели Федора Мура и курильца Алексея. Вышел губернатор. Головнин с некоторым облегчением заметил, что тот казался весел, как и прежде, и не показывал никаких знаков негодования. Хотя у вельможи были все основания рассвирепеть: закончись побег удачей, ему и многим чиновникам по японским законам скорей всего пришлось бы лишиться жизни. Но Головнин уже успел привыкнуть, что по внешнему виду японцев далеко не всегда можно понять их истинные чувства и намерения...

Первый вопрос губернатора к беглецам: «Какие причины понудили их уйти?» Прежде чем ответить на этот вопрос, Головнин заявил, что всему виной он, капитан, приказавший своим подчиненным, не осмелившимся его ослушаться, совершить побег. А поскольку виноват он и только он, то просит лишить жизни его, а другим не делать никакого вреда.

«Если японцам нужно будет его убить, то сделают это и без всякой просьбы, а если им не нужно, то сколько бы он ни просил, этого не сделают», - ответил губернатор и повторил вопрос о причинах побега.

Головнин ответил правдой: «Мы не видали ни малейших признаков к нашему освобождению, напротив того, все показывало, что японцы никогда не хотят нас отпустить. Мы никогда не ожидали иным средством возвратиться в свое отечество, а напротив того, имели перед глазами лишь вечную неволю и смерть в заключении и потому решились или возвратиться в Россию, а не то умереть в лесу или погибнуть в море».

Что ответит губернатор, как решит судьбу беглецов? Ответ его был сверх всякого ожидания доброжелателен: «Ушли вы не с тем намерением, чтобы сделать какой-нибудь вред японцам; цель ваша была единственно достигнуть своего отечества, которое всякий человек должен любить более всего на свете, и потому я доброго моего мнения о вас не переменил; я буду стараться в вашу пользу точно, как и прежде».

Насколько поразительным оказалось добродушие японского губернатора, настолько ужасным - предательство их товарища Федора Мура, который на протяжении всего допроса пытался, выражаясь современным языком, «подставить» своих соотечественников и подольститься к японцам. Легче было смириться с прозвучавшим сообщением о том, что беглецы по закону будут помещены теперь в настоящую тюрьму, чем с коварством измены...

Тюрьма есть тюрьма. Но Головнин при этом замечает: «Хотя для нас такое содержание казалось жестоким, но я смею сказать, что в сем отношении законы японские несравненно человеколюбивее законов европейских держав». Хотя при этом большая часть стражи, как вспоминает Головнин, «очень сурово на нас смотрела и грубо обходилась».

Со временем участь пленников вновь переменилась к лучшему. Их перевели в прежнее жилище, стали лучше кормить, начали давать книги, выдали чернильницу и бумагу. Головнин начал собирать японо-русский словарь, записывая японские слова по-русски. А помимо того, на мелких лоскутках бумаги он начал описывать все происходившее с ним и его товарищами в японском плену. Писал Головнин полусловами и знаками, мешая русские, английские и французские слова так, чтобы кроме него никто не смог прочитать написанное. Матрос Шкаев из капитанского жилета сшил для хранения этих записок длинный узенький мешочек, который Головнин, опасаясь обыска и изъятия, прятал под поясом. Через несколько лет этим лоскуткам бумаги и узелковому дневнику предстояло стать основой знаменитых «Записок флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе», переведенных на множество языков и впервые открывших миру реальную жизнь таинственного островного государства, отгородившегося от остального света прочным барьером запретов и ограничений.

Впрочем, шел только 1812 год, подходил к концу лишь первый год тяжкого плена, и российским морякам предстояло испытать еще много разочарований и тревог, еще не раз судьба поманит их надеждой на освобождение и вновь погрузит в отчаяние. Пленники и предположить не могли, какие потрясающие мир события происходят за тысячи верст от их узилища! Наполеоновские войска уже вторглись в Россию и подступали к Москве, а Головнин писал в своем дневнике: «До сентября ничего особенного с нами не повстречалось, кроме одного случая. Однажды кормили нас необыкновенно хорошим обедом и в прекрасной посуде. После уже узнали мы, что это было на счет одного богатого человека, недавно выздоровевшего от опасной болезни, и что в таких случаях у японцев есть обыкновение угощать бедных людей и несчастных. Достойное замечания японское обыкновение!»

Праздничный японский ужин. Фото Владимир Чуйко

6 сентября 1812 года. На следующий день грянет великая Бородинская битва. Но весть о ней нескоро облетит мир и доберется до Японии. Между тем, 6 сентября для российских узников сверкнул лучик надежды. Старших офицеров среди них - Василия Головнина и Федора Мура – привели в губернаторскую резиденцию и показали два письма Петра Рикорда. Первое было адресовано начальнику Кунашира, и Петр Иванович сообщал в нем, что по повелению российского императора он привез спасшихся при кораблекрушении у камчатских берегов японцев с тем, чтобы возвратить их в свое отечество. Рикорд, уверяя кунаширского начальника в миролюбивом расположении российского императора к Японии, учтиво, но при этом твердо просил известить о судьбе капитана Головнина и его товарищей, а также о возможности их освобождения. Второе письмо было адресовано Головнину. Рикорд извещал друга и командира о содержании послания к японцам, о том, что с надеждой и страхом ждет от них ответа. А поскольку не очень надеется на то, что японцы дадут Головнину возможность ответить, и вообще не знает, жив ли он, то просит надорвать это письмо на той строке, где стоит слово «жив», и попробовать возвратить на «Диану». «Читая письмо от моего сотоварища по службе и искреннего друга, я был весьма тронут, - вспоминал Головнин, - да и господин Мур не мог скрыть своих чувств и с сей минуты стал со мною говорить ласковее и по-дружески. Письма господина Рикорда ясно показывали, что правительство наше не намерено принимать никаких насильственных мер, но желает миролюбивыми средствами убедить японцев в их ошибке. Однако ж мы пребывали между страхом и надеждою, не зная, как японцы поступят».

Головнин просил позволения написать Рикорду хоть одну строчку о том, что они живы, но никто, в том числе и губернатор, не мог дать такого разрешения без согласования со столицей. А 20 сентября едва блеснувший пленным луч надежды вновь погас. Японцы объявили, что русские покинули гавань Кунашира, захватив перед этим торговое судно и взяв с собой пятерых японцев. Головнин недоумевал: чем объяснить действия Рикорда, который дотоле был в своем письме к кунаширскому начальнику предельно корректен и не проявлял никаких признаков агрессивности и безрассудства? В ответ на вопрос японцев об этом, он смог сказать единственное: вероятно, русские хотят точно узнать об участи своих пленных товарищей, то есть его, Головнина, и других моряков, а на следующий год непременно привезут взятых с собой назад. Как на самом деле экипаж «Дианы» поступил с захваченными японцами и злосчастным судном Головнин не ведал, но чувствовал, что новый поворот событий мог принести ему самому и его товарищам массу неприятностей. И вот уже двое караульных, не скрывая своей ненависти к пленным, угрожают матросам, что те из-за захвата японского судна никогда не возвратятся в Россию...

Что же произошло у острова Кунашир, в заливе Измены, уже более года назад поименованном так экипажем «Дианы»? А к измене там добавилась ложь. Кунаширский начальник в ответ на вопрос Рикорда о судьбе русских пленников ответил, что они убиты. Зачем он солгал? Есть некоторые свидетельства о том, что он мечтал взять реванш за разгромные набеги Хвостова и Давыдова, воспоминания о которых по-прежнему не давали японцам покоя. Вот и провоцировал столкновение, расчетливо полагая, что военные моряки с «Дианы» не простят гибель товарищей. В этот момент жизни Василия Головнина и семерых его товарищей по несчастью действительно повисли на волоске. Новый конфликт почти наверняка обрекал их на гибель. Как обернулись бы после этого российско-японские отношения, трудно предположить, поскольку все-таки шел 1812 год, у ворот Москвы стоял Наполеон, и Александру Первому было совсем не до того, что происходило на самой восточной окраине империи. Кто заметил бы в этой буре восемь унесенных навсегда песчинок?

А экипаж «Дианы» готовился к мести за любимого командира, за своих товарищей, с которыми вместе было столько испытано за годы плавания на шлюпе. Чистились орудия и ружья, точились тесаки, ярость кипела в сердцах моряков, не ведавших, что на самом деле приближают большое путешествие Василия Головнина к печальному завершению. Но Провидение не оставляло славного морехода, словно еще раз признавая его правоту перед Богом и людьми. К Кунаширу подошло японское торговое судно «Кансэмару», на борту которого находился его владелец - именитый купец Такадая Кахэй. Вот это судно как вражеское и было захвачено экипажем «Дианы».

Матросы, «озлившиеся как звери, с диким криком сделали из ружей выстрел», - вспоминал потом подробности штурма Петр Рикорд. Напуганные яростью русских, многие японцы попрыгали за борт, при этом несколько человек утонули. Ах, как сожалел об их смерти капитан-лейтенант Рикорд, когда из уст поднявшегося на борт «Дианы» Такадая Кахэя он вдруг услышал потрясшее весь экипаж шлюпа известие: Головнин и другие пленники живы!